전주시비정규직노동자지원센터는 ‘중대재해기업처벌법’을 제정해 건강한 일터, 안전한 전북을 만들자고 제안했다.

지원센터는 28일 세계 산업재해 사망자 추모의 날을 맞아 “산업재해 발생 시 실질적 사용자인 원청사용주와 기업이 처벌돼야 한다”며 일명 ‘기업살인법’으로 불리는 ‘중대재해기업처벌법’을 제정해야 한다고 27일 밝혔다.

중대재해기업처벌법은 지난 2013년 19대 국회에서 발의됐다가 통과되지 못하고, 올해 노회찬의원이 대표발의하고 박주민·정동영·윤종오·김종민의원 등이 공동발의해 국회에 다시 계류 중이다. 이 법안은 사업주와 경영책임자의 안전조치의무와 보건조치의무를 규정하고, 하청업체에서 발생하는 의무 위반의 경우도 원청업체에 책임을 명확히 묻는 내용을 담고 있다.

법안의 주요내용은 △사고에 대한 원청 책임 △법인자체에도 벌금 및 영업정지 부과 △행정기관장도 책임 부여 △사망사고 3년 이상 유기징역, 5억 이하 벌금 △법인은 10억 이하 벌금 및 영업정지 등이다.

지원센터에 따르면 전북은 2015년 기준 사업장 8만9747개에 노동자 60만2062명이 근무하고 있으며 이 가운데 재해자는 3543명으로 재해율이 0.59%이다. 1000명당 5.9명이 재해를 입고 있다는 얘기다. 하지만 이는 산업재해로 승인을 받은 경우에 한정된 통계일 뿐이고 2013~2014년 산재승인율이 53.96%인 점까지 감안하면, 실제 재해율은 훨씬 높을 것으로 예상된다.

또한 전북의 재해율은 2015년 기준 전국평균 0.5%보다 높고 16개 시도 중 5번째로 높다. 산재사망율은 1만 명당 1.01명으로, 전북노동자 60만 명 중 해마다 60명이 산재로 사망하고 있다. 한국이 OECD 국가들 중 산재사망율이 가장 높다는 것은 잘 알려진 사실이다.

지원센터는 “이렇게 산재사망율이 높은 이유는 산재로 노동자가 사망하거나 재해를 입더라도 사용주에 대한 처벌이 경미하고 실제 사용주(원청)는 원하청 관계를 이용한 책임회피가 가능하기 때문”이라며 “현행 산업안전보건법을 고쳐야 한다”고 주장했다.

현행 산업안전보건법은 중대재해나 산재로 인한 사망사고가 발생해도 현장에서 직접 지도감독을 하는 관리감독자를 처벌하는 수준이고 실제 그러한 작업환경과 기업문화를 조성한 기업주가 처벌받는 경우는 드물다.

윤희만 전주시비정규직노동자지원센터장은 “엘지유플러스 고객센터 특성화고 학생 사망사건이나 서울 구의역 청년노동자 사망사고 등과 같은 참사의 재발을 막기 위해서는, 구체적인 고용관계가 있는 경우뿐 아니라 원청의 경영방침과 그러한 결정을 내린 최고경영자에게도 책임을 엄중히 물어야 한다”고 말했다.

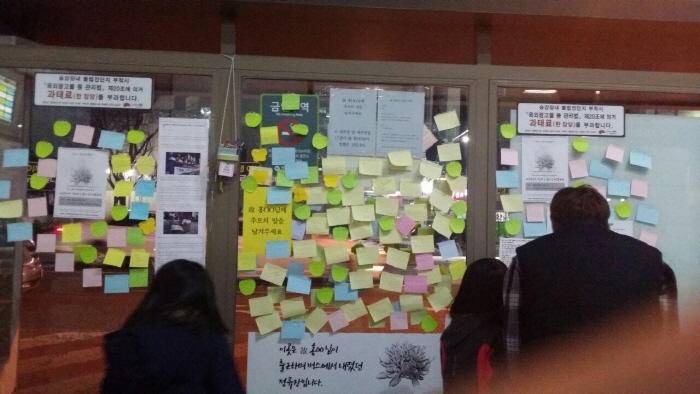

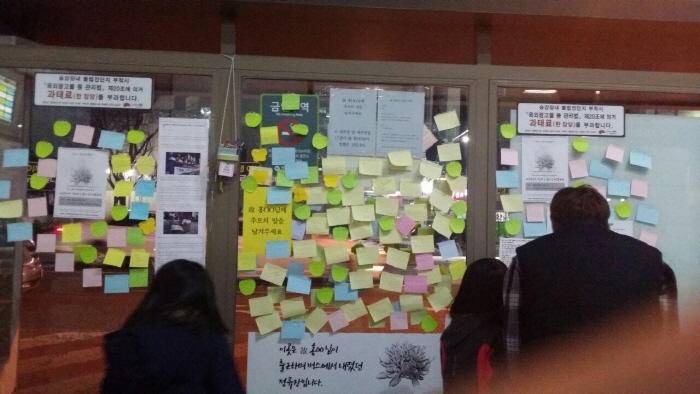

▲전주 대우빌딩 앞 버스정류장에 마련된 고 홍수연 학생 추모공간

▲1987년 영국에서 발생한 프리엔터프라이즈호 침몰 사고는 '기업살인법'(기업과실치사 및 기업살인법) 제정의 배경이 됐다.