(사진=김근오)

동산바치의 “花和人仁”

[열한 번째 이야기-아낌없이 주는 나무(2): 뽕]

어느새 2018년이 가고 2019년이 밝았습니다.

똑같은 해라고 하더라도 새해에 뜨는 해는 뭔가 달라 보입니다.

아마도 새로운 마음으로 바라보기 때문일 겁니다.

새로운 해에 독자 여러분에게 만복이 깃들기를 빕니다.

이번호에서는 아낌없이 주는 나무 두 번째 시리즈로 뽕나무 이야기를 해볼까 합니다.

예로부터 뽕나무는 버릴 게 하나 없는 나무라 여겨왔지요.

어떤 의미에서 그러한 것인지 한번 살펴보도록 하겠습니다.

먼저 뽕나무는 식물분류학상 뽕나무과 뽕나무속에 속하는 식물들(Genus Morus L.a)의 총칭입니다. 원산지는 온대·아열대 지방이며 세계에 30여 종이 있습니다.

한문으로는 桑(상), 영어로는 mulberries(멀베리), 일본어로는 くわ(쿠와)라고 부릅니다.

우리나라에는 산뽕나무(Morus bombycis), 돌뽕나무(Morus tiliaefolis), 몽고뽕나무(Morus mongolica) 등이 야생에서 자랍니다.

집 주변에는 뽕잎으로 누에를 키우기 위해서 재배종들을 많이 심었는데, 산상(山桑:Morus bombycis)·백상(白桑:Morus alba)·노상(魯桑:Morus lhou)의 3종이 주로 재배되었고 그 중 백상(白桑)을 가장 많이 길렀다고 합니다.

▲뽕나무 열매, 오디

뽕나무 꽃은 2가화(二家花)로 6월에 피며, 열매는 6월에 검은색으로 익습니다.

뽕나무의 열매를 오디 또는 오들개라고도 부르며 한자로는 상심(桑椹)이라고 하지요.

오디의 크기는 약 1.5~2.5cm이며 장과로 생김새는 포도와 비슷한 모양이지요.

오디는 신맛과 단맛이 풍부하며 날것으로도 많이 먹지만 예전부터 술을 많이 담가 먹었습니다. 근래에는 오디로 잼을 만들어 먹는 경우가 많고 오디청을 만들어 오랫동안 먹기도 하지요. 한의학에서 오디는 약재로 사용되는데 백발의 머리를 검게 하고 정력 보강에도 효능이 있고 정신을 맑게 한다고 알려져 있습니다.

뿌리껍질은 상백피(桑白皮)라고 부르며 한방에서 해열·진해·이뇨제·소종에 쓰고 피부를 희고 맑게 하는 효과도 있어 화장품 재료로도 이용된다지요.

목재는 가구재 등으로 이용하는데 그 활용도가 높지는 않답니다. [참고자료 1]

이 정도 살펴보게 되면 뽕나무의 잎, 열매, 뿌리 등이 모두 각각의 쓰임에서 나름의 가치가 있음을 알 수가 있습니다.

특히 그 중에서도 뽕나무 잎이 누에를 먹이는 사료로써 중요하여 산업적으로 큰 역할을 했음을 역사가 말해주고 있습니다.

그럼 뽕나무의 진가를 말해주는 누에치기(양잠)에 대해서 부연해 보도록 하겠습니다.

중국 황제 헌원의 부인 서능씨로부터 누에고치에서 실을 뽑는 일이 유래되었다고 하는데요, 명주실을 잣고 귀한 비단을 짓기 위한 양잠은 고래로부터 국가차원에서 적극 장려되었습니다.

고조선과 삼국시대, 남북국과 고려시대 등 관련 사료에서 그 흔적을 쉽게 찾을 수 있습니다.

조선시대에도 양잠은 국가 주도 산업이었는데, 궁 후원에도 왕비가 뽕나무를 심어 가꾸었으며, 양잠농사 풍년을 위한 제사도 거행했는데 이를 친잠례(親蠶禮)라고 하였으며, 서능씨에게 제례를 올리던 곳을 선잠단(先蠶壇)이라 한답니다.

지금도 서울 성북구에는 선잠단 유적이 남아 있으며 잠실, 잠원동 등의 지역명칭도 과거 양잠업이 성행했음을 말해주고 있는 거지요. [참고자료 2]

양잠이 국가주도형 산업으로 수천 년간 번성했던 것은 바로 누에고치로부터 얻게 되는 비단이 높은 가격으로 거래되는 고급 소재였기에 화폐의 역할도 수행했으며 중요한 외화벌이 수단으로도 쓰였기 때문으로 생각됩니다.

실제 우리나라에서 생산된 비단은 중국에서도 알아줄 정도였으며, 중국의 비단은 실크로드라는 동서무역로를 통하여 서양에 고가로 팔렸으므로 아마 우리나라의 비단 중 일부는 서양으로도 수출되지 않았을까 짐작해 봅니다.

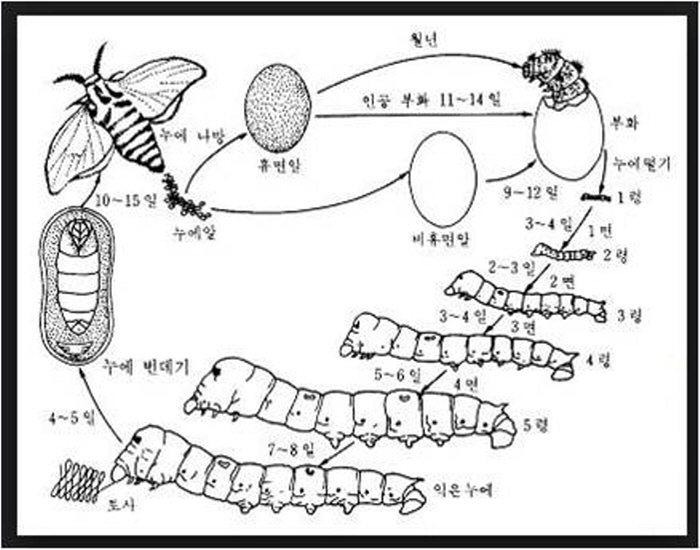

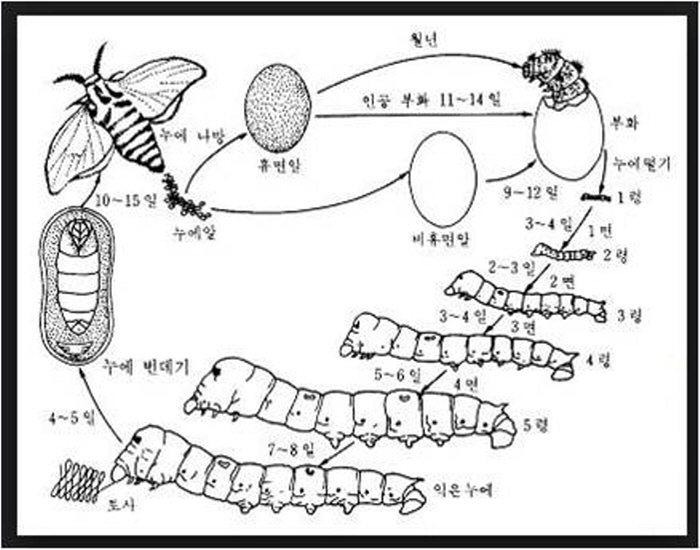

▲누에의 한살이

그런데 그렇게 오랜 시간 우리민족과 함께 해온 뽕나무 농사와 누에치기는 최근 몇 십 년 동안 우리 곁에서 거의 사라지고 말았습니다.

옷을 짓기 위한 실잣기와 베짜기 등 아낙들의 고단한 길쌈노동이 사라지면서 양잠 역시 설 자리가 없어져버린 거지요. 고급 옷감 소재인 명주실은 경제논리에 밀려 더 이상 이 땅에서는 거의 생산하지 않게 되었습니다.

상전벽해(桑田碧海)라는 고사성어가 말해주듯이, 그 많던 뽕밭이 죄다 없어지고 다른 작물이나 도시의 건물들로 채워져 버린 거지요.

그렇지만, 일부지역에서는 전통문화재 보존과 체험공간 활용 차원에서 양잠유산을 보전하고 있습니다.

또 중국이나 인도 등 인건비가 상대적으로 저렴한 아시아 지역에서는 여전히 누에를 치고 명주실을 뽑아 비단을 짓고 있을 터이니, 이 지역 여행 땐 참고하면 좋겠습니다.

그리고, 누에를 이용한 새로운 기능성 식품 제조 시도들이 이루어지고 있으니, 다른 방식으로 누에치기가 이어지고 있다고도 볼 수 있겠네요.

한편, 우리네 조상들은 누에를 칠 수 있는 뽕나무를 신성하게 여겨왔습니다.

그래서 머나먼 동쪽 섬의 부상(扶桑)이라는 큰 뽕나무에서 해가 떠오른다는 중국의 전설을 그대로 받아들이기도 했습니다.

실제 자연 상태에서 자라는 뽕나무는 키가 큰 편이기도 합니다.

뽕나무의 상서로운 기운이 살아 있다면, 언젠가 길쌈의 부활과 더불어 다시 누에를 칠 날이 오지 않을까요...

이제 구수한 뽕잎차 한잔 마실 때면, 고되지만 찬란했던 양잠의 역사가 한 번 떠올려질 것 같네요.

참고자료

1. 네이버 지식백과, 두산백과 ‘뽕나무’

2. 만리동행 숲해설가 블로그, https://blog.naver.com/deartruelife/221427313064

※ 제목 설명

위 ‘화화인인(花和人仁)’은 ‘꽃은 어울리고, 사람은 어질다’라는 뜻으로 자가제작한 표현인데, 꽃마실 카페 여는 잔치의 부제이기도 했다.

중문식으로 보자면 ‘꽃이 사람과 더불어 어질다’라는 뜻이 될 텐데, 더 나아가 ‘꽃과 함께 할 때 비로소 사람이 어질 수 있다’는 확대해석도 가능하지 않을까 생각한다.

※ 동산바치 소개

본 코너지기인 동산바치 김근오는 현재 전주에서 ‘꽃마실’이라는 플라워카페를 운영하고 있다. 원예학을 전공했으며, 귀농을 준비한 지 오래되었고, 꾸준히 텃밭농사도 짓고 있다. 틈틈이 산과 들의 식물들을 만나며 관련지식을 쌓아 가는 중이라고.

♣동산바치 : 원예사 또는 정원사(gardener)를 뜻하는 순우리말.

[

편집자] <동산바치의 花和人仁>은 월 1회, 네째 주 화요일에 게재됩니다.