(사진=필자)

知之者는 不如好之者요 好之者는 不如樂之者니라 (雍也 18)

‘더 늦기 전에 해보고 싶은 것들’ 이 누구에게나 있겠지요. 대체로 각자의 나이, 동경하는 대상이나, 처한 상황에 따라 다를 것이라고 생각됩니다.

40대 중반을 넘겼을 때 저는 한문공부를 제대로 해서 문리(文理)를 내고 싶다는 소망이 있었습니다. 매일 저녁 한 시간을 운전하여 전주에 있는 고전번역교육원에 가서 고전을 배우고 되돌아왔습니다. 3년이라는 시간이 걸렸습니다.

교육원에서는 유가(儒家)의 경전인 사서(四書) 삼경(三經)과 소동파, 도연명의 시와 문장이 나오는 문학서, 역사서, 문집 등을 매일 한 과목씩 배웠습니다. 원문을 읽으면서 바로바로 해석하는 이른바 직독직해(直讀直解) 수업방식과 한 학년에 네 과목 이상을 이수하는 과정 때문에 대부분의 경우 전체를 다 읽지 못하고 마치게 됩니다. ‘3년’ 하면 자연스럽게 서당개가 떠오를 것입니다. 그러나 풍월을 제대로 읊기도 어려웠습니다. 목표로 삼았던 바가 이루어지지 않은 졸업 무렵의 심정은 조금 참담했습니다. 문리란 삼년 공부로 성취될 일이 아니었고, 더욱이 저 자신 공부의 양은 생각해보지도 않은 채 말이죠.

번역교육원도 학교를 졸업하기 전 진로가 결정됩니다. 조선왕조실록 같은 국가기록 문헌을 번역하는 고전 번역가의 길을 꿈꾸며 한 단계 높은 과정에 진학하기도 하고, 교단에서 한문을 가르치기 위해 임용을 준비하기도 합니다. 저도 일상의 많은 것들을 버리고 한문을 택했을 때처럼 또 고민해야 했습니다. 문리가 나지도 않았는데, 이미 밥벌이를 하고 있는 저는 한문 진로가 절박한 것도 아니었습니다. 그러나 절박하지 않은 것이 더 문제입니다. 게다가 한문은 사어(死語)입니다. 일상에서는 거의 쓰여지지 않고, 생산 되지도 않는 문자입니다. “out of sight, out of mind!” 눈에서 멀어지고 설사 마음속에 조금 남아 있다 하여도 새처럼 날아가 버리기 쉽습니다. 허무하지요.

고민 끝에 저는 주변 사람들과 고전을 읽어나가기로 마음먹었습니다. 고전번역원에서 공부했다고 하니 훈장선생님이라도 된 것처럼 대해주는 사람들의 기대는 부담백배였습니다.

과목 선정부터 난제였지요. 명심보감, 천자문, 택리지, 맹자.. 요구사항이 이어졌지만, 저는 논어를 고집했습니다. 고전의 진수라는 이유를 내세우면서.

그러나 고백하자면, 천자문도 버거웠습니다. 비록 수박 겉핥기식이었지만 사서삼경을 읽어보고 나서야 비로소 과거에 우습게(?) 보았던 천자문의 뜻이 제대로 보였기 때문이었죠.

동학(同學)들은 나이도, 직업도, 고전에 대한 이해수준도 공부 목적도 모두 제각각이었습니다. 회사원과 주부와 의사와 간호사, 아버지와 초등학생 아들이 같은 내용으로 공부했습니다. 처음부터 같이 토론하고 발표하는 방식을 취하려고 했지만, 애초에 그것은 꿈에 불과했습니다. 할 수 없이 제가 직독직해에 나서야했습니다. 어쨌거나 작년 1월 초에 시작한 논어 강독은 1년 반 만에 드디어 하나의 매듭을 짓게 되었습니다. 천, 지, 인 세 권으로 된 논어집주의 첫 번째 권을 다 읽게 된 것이지요. 언젠가부터 하고 싶은 이야기 다하는 토론 분위기가 되다보니 강독량은 짧아지고 기간은 하염없이 길어졌습니다. 논어 전편을 다 보는 데는 5년쯤 걸릴 것 같습니다. 딱 이 무렵 고전에 대한 이야기를 할 기회가 주어진 것이고요.

처음이라고는 하지만 논어를 소개하는데 제 주변 이야기가 너무 많이 길어졌습니다.

논어(論語)는 공자(孔子)의 말씀과, 그가 제자들과 나눈 대화를 기록한 책입니다. 앞으로 주로 살펴 볼 논어집주(論語集註)는 중국 남송 때의 학자 주자(朱熹)가 자신의 의견과 스승, 선배, 동료 학자들의 견해를 모아 편찬한 일종의 해설서입니다. 논어에 대한 가장 대중적이고, 정성들여 만든 주석서의 하나로 평가되지요. 가장 많이 읽히기도 했습니다.

저는 이 공간에서 논어의 이야기들을 될 수 있는 한 쉽게 소개해 보려고 합니다. 초등학생도, 일반인도 쉽게 알아들을 수 있게요. 어쩌면 가장 어려운 일이 될 테지만, 뭐 어떻습니까. 2천 5백년 전 중국 춘추시대를 살다간 사람들의 이야기, 그중에서도 인류의 스승으로 불리는 공자의 말씀 소개가 어디 말처럼 쉬울 리 있겠습니까? 논어에 대한 일반의 오해와 편견을 바로잡을 수 있다면 더 좋겠지만, 되지 않아도 뭐 어떻습니까. 동서고금에 생산된 수많은 주석서처럼 저의 시각으로 풀어 낼 논어 이야기도 결국은 오해를 낳을 수밖에 없을 테니까요. 그러나 두려움도 적지 않습니다.

이번에는 동학들과 지난주에 살펴 본 문장을 짧게 소개하고 마칠까 합니다. 학이시습(學而時習) 만큼이나 유명해서 누구와 이야기해도 말이 통할 것 같은 문장입니다.

子曰 知之者는 不如好之者요 好之者는 不如樂之者니라 (雍也 18)

공자께서 말씀하셨다. 아는 것은 좋아하는 것만 못하고, 좋아하는 것은 즐기는 것만 못하다.

문법을 보는 견해에 따라 다른 해석방식도 있습니다만, 여기서는 이렇게 풀겠습니다. 불여(不如 : 같지 않다)를 옮기다 보니 좀 부정적이지요. 그럼 “좋아하는 것이 아는 것보다 더 낫고, 즐기는 것이 좋아하는 것보다 더 낫다?” 이렇게 풀어볼까요. 해석은 이렇지만 지(知), 호(好), 락(樂)을 상하 수직관계로 보기에는 무리가 있습니다. 분별과 인식의 단계인 지적인 영역, 좋아하고 즐길 수 있는 감성의 영역으로 분류하는 것이 좋을 것 같습니다. 얽매이는 바 없이 좀 더 멀리서 바라보는 것이지요.

주자는 ‘之’ 를 도(道)로 소개하였고, 논어주소라는 주석서에서는 학문으로 보았습니다. 예(禮)로 본 견해도 있습니다. ‘도를 아는 것은 ~ ’ 이런 전개방식이죠. 그러나 공자는 之를 어떠한 대상으로 특정하지 않았으므로, 우리 각자가 생각하는 것으로 봐도 좋을 듯합니다.

순수하게 학문 그 자체로 봐도 좋고, 차(茶)를 즐기는 분들은 차를 생각하며, 산을 좋아하는 분들은 산으로, PC방에 출입하는 학생들은 게임으로 보아도 누가 뭐라겠습니까. 내가 아는 것은 무엇이고, 좋아하기까지 하는 것은 어떤 것이며, 이것 없이는 못살 것 같은 대상을 생각해 보는 것이지요.

운봉호씨(胡炳文)라는 주석가는 말합니다. 아는 것은 좋아하는 것만 못하지만 아는 것이 깊으면 저절로 좋아할 수 있다. 즐기는 것도 마찬가지입니다. 좋아하는 것이 지극해지면 저절로 즐길 수 있다는 것이지요. 물이 차면 자연스럽게 넘쳐흐르는 모습과도 같습니다.

공자의 아들인 백어(鯉)가 뜰을 지날 때에 아버지가 묻습니다.

“시(詩)를 배웠느냐?”

“아직 배우지 못하였습니다.”

“시를 배우지 않으면 남들과 이야기하기 어려우니라.”

얼마 뒤 다시 뜰을 지날 때에 아버지 공자는 다시 묻습니다.

“예(禮)를 배웠느냐?”

“아직 배우지 못하였습니다.”

“예를 배우지 않으면 남들 앞에 설 수 없느니라.”

춘추시대의 詩와 禮는 오늘날의 의미와는 다소 차이가 있습니다. 질문자 진항의 의심과는 다르게 스승 공자는 아들이라고 해서 제자들보다 특별한 것을 교육한 것은 아니었습니다. 그것도 직접 가르친 것이 아니라, “배웠느냐?” 였습니다.

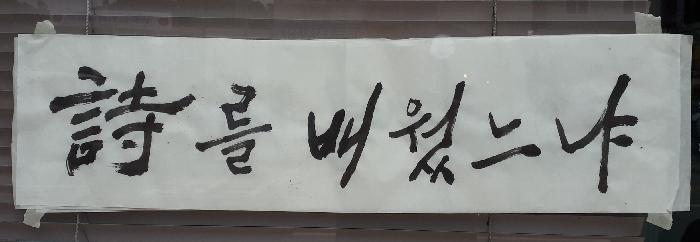

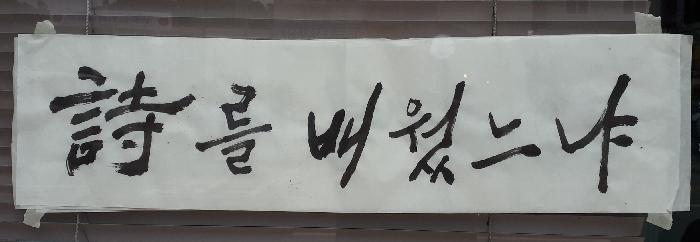

제가 공부했던 고전번역교육원 전주분원의 다른 이름은 시례학당(詩禮學堂)입니다. 졸업식날 시례학당 현판 아래에서 유건을 쓰고, 옥빛 유생복을 입은 동학들과 자랑스럽게 사진을 찍었습니다. ‘시를 배웠느냐’ 는 졸업 후 만나게 된 동학들과 고전을 공부하는 공간에 붙인 이름입니다. 시례학당을 그리면서 말이죠. 이 공간의 이름도 “시를 배웠느냐” 로 정해보려고 합니다. 앞으로 새롭게 만날 동학들을 기다리면서.

[글쓴이]

윤백일(尹百日)

1970년 익산 출생

한국고전번역교육원 전주분원에서 수학

한시 모임, 언지독회(言志讀會) 회원

고전 모임, “시를 배웠느냐” 회원

군산교도소 교도관

활터 군산 진남정 사백(射伯)