2012년 개정된 문화예술교육지원법에 따라 마련된 문화예술교육사 자격제도가 위태롭다.

당초 2012년 2월에 개정 공포된 문화예술교육지원법은는 국가자격인 문화예술교육사 제도를 신설해 문화예술교육전문인력의 자격요건을 명확히 했고, 국가 및 지방자치단체와 교육시설의 경영자 및 교육단체는 2017년부터 문화예술교육사를 의무적으로 배치하도록 규정했다. 또한 문화예술교육사의 역량강화를 위해 ‘문화예술교육사 교육기관’을 지정해 운영할 수 있도록 했다.

또한 법률에 따르면 2016년 2월 17일부터 법령에서 정한 기관에 문화예술교육사를 배치해야 한다. 하지만 시행시기를 5개월여 앞둔 현재까지 문화예술교육사 배치는 거의 이루어지지 않은 것으로 드러났다.

문화예술교육사 자격제도를 소관하고 있는 한국문화예술교육진흥원(이하 진흥원)에 따르면 문화예술교육사를 배치해야할 문화기반시설은 박물관, 도서관, 문화의 집, 미술관, 문예회관 등 총 1,749개에 이른다.

하지만 진흥원이 국회 유은혜 의원에게 제출한 자료에 따르면, 지난 8월까지 문화예술교육사를 배치한 기관은 총 36곳, 인원은 40명에 그친 것으로 나타났다. 그 중에서도 문화예술교육사 채용에 따라 외부에서 예산지원을 받는 24곳을 제외하면 12곳만이 자체적으로 예산을 투입해 문화예술교육사를 채용하고 있는 것으로 조사됐다. 특히, 채용된 문화예술교육사 중 3명을 제외하고는 모두 비정규직 형태로 고용된 것으로 나타나 전문 자격제도의 취지가 무색하다는 지적이다.

한편, 제도를 담당하고 있는 진흥원이 모든 문화기반시설에 공문을 보내 문화예술교육사 채용현황을 조사했음에도 회신한 곳은 244곳뿐이었고 나머지는 회신조차 하지 않았다. 진흥원 관계자는 회신하지 않은 나머지 문화기반시설도 아직 문화예술교육사를 배치하지 않은 것으로 파악하고 있었다.

이와 같이 정작 문화예술교육사는 문화기반시설에 거의 배치되지 않고 있지만 꾸준히 배출되고 있어 자격제도의 취지가 누구를 위한 것인지 의심케 하고 있다. 2013년부터 ‘문화예술교육사 교육기관’으로 지정된 13개 대학에서 문화예술교육자격 과정을 이수한 사람은 총 8,713명에 이르는 것으로 나타났다.

자료에 따르면, 공교롭게도 문화예술교육사를 설치할 당시 청와대 교육문화수석을 지낸 박범훈 총장의 출신 학교인 중앙대에서 지금까지 3,099명으로 가장 많은 문화예술교육사 교육과정을 이수한 것으로 나타났다. 2013년에 처음 지정된 이들 문화예술교육사 교육기관은 올해 2월, 경일대를 제외하고 다시 지정됐다. 이들 문화예술교육사 교육기관에서는 최소 학점당 6만5000원에서 10만원의 수강료를 내고 전공자는 최소 10~18학점 비전공자는 최대 48학점까지 이수하는 교육과정을 개설해왔다.

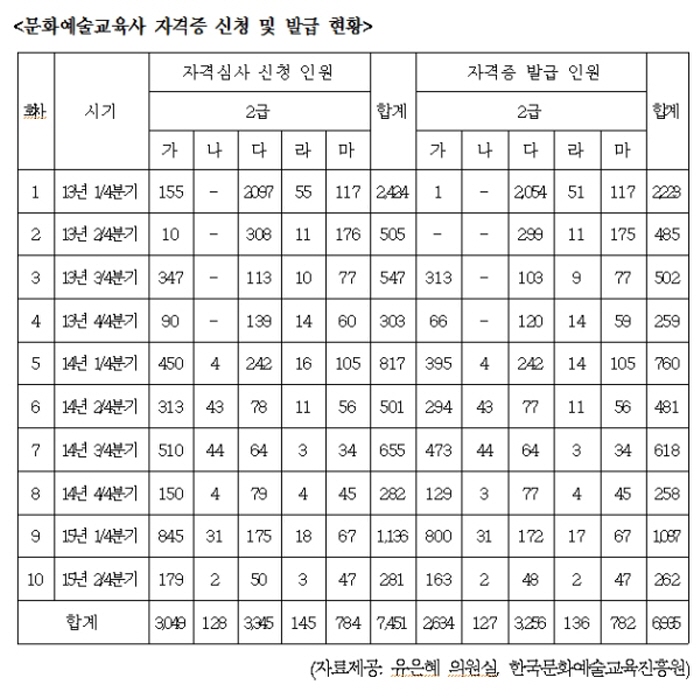

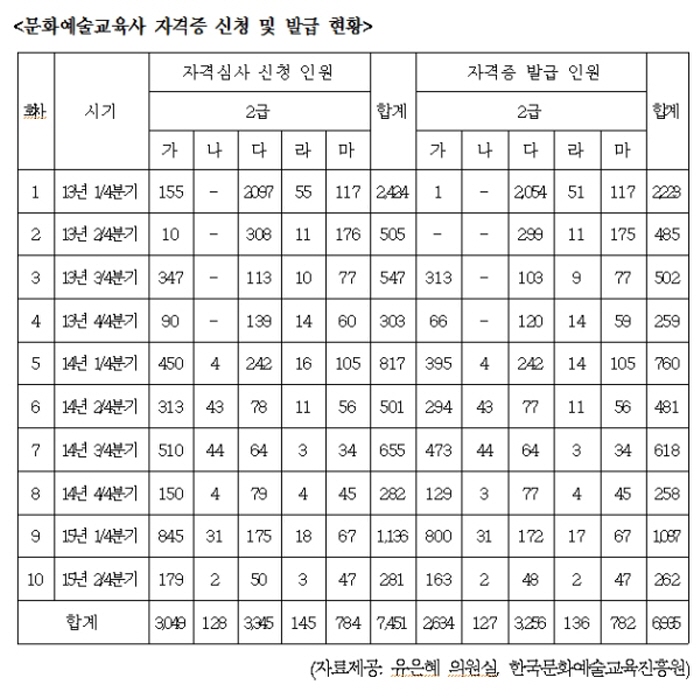

이에 따라 문화예술교육사에는 2013년 이후로 7,451명이 자격을 신청하여 2015년 2/4분기 기준으로 총 6,935명에게 자격증이 교부된 것으로 집계됐다. 대학에서 문화예술 관련 학문을 전공하거나 문화예술에 관심을 갖고 문화예술교육사 자격에 도전한 많은 학생들이 고액의 수강료를 부담하면서 자격을 취득했지만 정작 이들은 신설된 국가자격을 제대로 활용하지도 못하거나 비정규직으로 채용되고 있는 실정인 것이다.

유은혜 의원은 “그렇지 않아도 취업이 어려운 예술계열 학생들이나 문화예술에 관심이 많은 젊은이들에게 국가가 기회를 부여하지는 못할망정 문화예술교육사 자격을 통해 금전적인 부담만 가중시키고 있어 두 번 울리는 셈이 되고 있다”고 지적했다.

유 의원은 “문화기반시설에 문화예술교육사를 조속히 의무적으로 배치하도록 문화체육관광부가 적극적인 조치를 취하는 것도 필요하지만, 정부부터 문화예술교육을 명분으로 예술강사나 문화예술교육사와 같은 젊은 문화예술전문인력을 손쉽고 값싸게 임시방편적으로 활용하려는 시각에서 벗어나야 한다”며 “탄탄한 문화예술교육의 토대를 구축하고 문화예술교육에 대한 재정투자부터 획기적으로 늘리려는 노력부터 해야 한다”고 밝혔다.